久しぶりに歯医者に行き「歯周病なので通院が必要です」と言われたことはありませんか?

「むし歯がないか心配でチェックしてほしかっただけなのに」

「硬いものを食べていたら歯が欠けたから治療を受けに行っただけなのに」

そんな理由でしたのに受診したのに、思いがけず「歯周病」と診断を受けたら、驚きや困惑も当然ですよね。

むし歯の治療なら削って、詰めれば終わるけど、歯周病の治療ってなんだろう?

痛みもないし食事もできているから、このままでもいいかな

しかし、厚生労働省が行っている2024年歯科疾患実態調査では15歳以上の国民の47%が歯周病の指標である4㎜以上の歯周ポケットがあるとしています。

もはや自分には関係ないとは言えない状況です。

しかも歯周病は自覚なく進行していく病気。そのため「サイレントキラー(沈黙の病)」とも呼ばれています。

「気づいたときには歯が揺れていた」

「抜くしか残されていなかった」

そんな例も珍しくありません。

健康な歯を保つには早めの治療と予防が欠かせません。

この記事では、歯科医師の立場から歯周病の基礎知識と治療の必要性をわかりやすくお伝えします!

歯周病は歯と全身を蝕む「サイレントキラー」

歯周病とは歯の表面に付いたプラーク(細菌の塊)や歯石が原因で、歯を支える骨が壊されていく病気です。

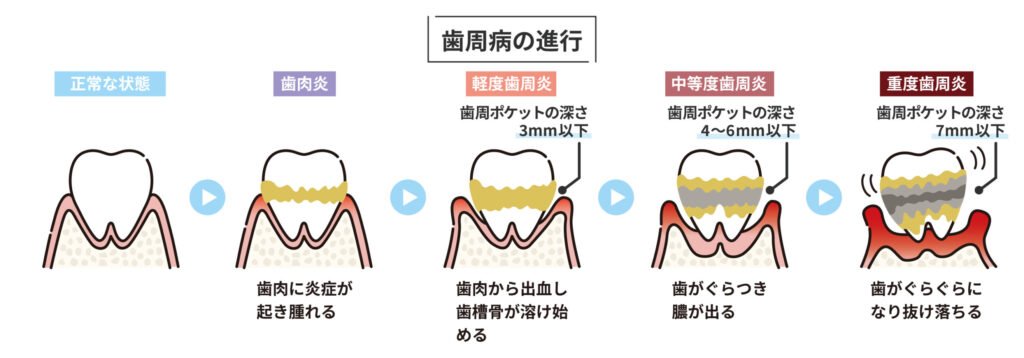

歯周病初期は歯ぐきが腫れる程度ですが、放置をしていると気づかないうちに病状は進行していきます。

ズキズキした痛みが出ることは少なく、やがて歯が揺れ、硬い物が食べにくくなり気づいたときにはすでに重症で抜歯が必要になるというケースが多いのです。

そのため歯周病は「サイレントキラー(沈黙の病)」と呼ばれます。

実際に検診で「歯周病が進んできています」と伝えると、多くの人が驚かれます。

中には、すでに手遅れで初診時から抜くしかなかった例も。

歯周病は厳密には歯を取り囲む組織が壊される疾患の総称です。

歯肉炎:歯ぐきが腫れる、血が出る状態

歯周炎:歯肉炎が進み、炎症によって歯を支える骨が溶ける状態

咬合性外傷:咬む力によって歯に過剰な負担がかかっている状態

この3つが主な原因です。

一般的に「歯周病」と呼ばれるのは、プラークや歯石がたまって炎症が起き、歯の周囲の組織が壊されていく状態を指します。

歯ぐきの腫れ、血が出る「歯肉炎」

歯に汚れが残り、歯ぐきに炎症が起こります。

典型的な症状は以下のとおりです。

炎症によって歯ぐきが腫れるため歯磨きをすると以下のような状態になります。

- 歯磨きすると血が出る

- 歯ブラシが当たると歯ぐきが痛い

- 歯ぐきが赤く腫れる

歯肉炎の原因

歯肉炎の最大の原因はプラーク(歯垢)です。

プラークとは歯の表面に付着したネバネバ・ざらざらしたもの。

プラークはただの食べかすではありません。その正体は細菌と細菌の作り出した物質の塊です。

細菌は正常な組織を破壊する物質を作り出します。

プラーク内の細菌は毒素を絶えず作り出しています

毒素に対して歯ぐきは組織を守ろうと炎症を引き起こします。

これが歯ぐきの腫れと出血といった歯肉炎の主な症状として現れてくるのです。

プラークが主な原因ですが、体の変化や服用している薬が、歯ぐきが炎症を起こしやすくなる「きっかけ」や「悪化要因」となることがあります。

思春期や妊娠時のホルモンバランスが大きく変化する思春期や妊娠中には、歯ぐきが過敏に反応しやすくなります。

たとえプラークの量がいつもと同じでも、ホルモンの影響で歯ぐきが腫れたり、出血したりしやすくなることがあるのです。

さらに、特定の種類の薬を服用することで、歯ぐきが異常に増殖したり、炎症を起こしやすくなったりするケースも見られます。

例えば、血圧を下げる薬の一部や、てんかんの治療に使われる薬などです。

これらは歯ぐきの組織に影響を及ぼし、腫れを悪化させる原因となります。

知らないうちに進行し、歯を失うことにつながる「歯周炎」

歯周炎は歯肉炎から悪化し、歯槽骨(歯を支える骨)が溶けてしまった状態。

一般的に歯周病と呼ばれるのは、この段階のことを指しています。

歯肉炎であれば汚れを取れば回復しますが、歯周炎で失われた骨は基本的に戻りません。

どんなに歯磨きを頑張っても、溶けた骨が完全に元通りにはならない――これが歯周炎の一番怖いところです。

歯周炎の原因

歯周病の最も根本的な原因は歯肉炎と同じく「歯に付着した汚れ」です。

しかし、この病気が怖いのは、複数の要因が複雑に絡み合い、症状を一気に悪化させてしまう点にあります。

歯周病を悪化させる3つの要因

- 細菌(プラーク・歯石)

- 環境要因(たばこ、食生活、ストレス、歯磨き習慣など)

- 体質的要因(免疫反応、年齢、性別、遺伝、全身疾患)

これらが重なれば重なるほど、発症しやすく、進行しやすくなります。

細菌の要因(プラーク・歯石)

歯周病の直接的かつ最大の原因は、歯に付着するプラーク(歯垢)と、それが硬くなった歯石です。

・プラーク(歯垢)の正体と影響: プラークの正体は、歯の周りに住みつく細菌の塊です。

この細菌が、歯ぐきや骨を破壊する物質を絶えず出し続けます。

これが歯ぐきに炎症(歯肉炎)を引き起こし、やがて炎症が歯ぐきの奥にある骨まで広がることで歯周病となります。

・歯石の危険性: プラークを磨き残すと、唾液に含まれるミネラルと結合して歯石になります。

歯石自体に毒性はありませんが、表面がザラザラしているため、新しいプラークが非常に付着しやすくなるという大きな問題があります。

歯石は、自分では除去できない細菌の隠れ家となり、病気の進行を加速させます。

環境要因

細菌による影響を、日々の生活習慣がさらに強めてしまうことがあります。

・喫煙(たばこ): 歯周病を最も悪化させる要因の一つです。

たばこに含まれる有害物質が、歯ぐきの血のめぐりを悪くし、細菌に対する免疫力を低下させます。

また、炎症による出血や腫れといったサインを隠してしまうため、病気の発見や治療を遅らせる原因にもなります。

・ストレス: 強いストレスは体の免疫機能を低下させます。

免疫力が落ちると、細菌に対する抵抗力が弱くなり、炎症が起きやすくなったり、悪化しやすくなったりします。

・不適切な歯磨き習慣: 歯周病の治療と予防はセルフケアが基本です。

磨き残しが多いとプラークが蓄積し病気が進行します。

逆に、強すぎる歯磨きは歯ぐきや歯の根元を傷つけ、知覚過敏や歯周病の悪化を招くことがあります。

体質的要因

その人が持つ体質や全身の健康状態も、歯周病の進行スピードに深く関わります。

・全身疾患(糖尿病など): 糖尿病は、歯周病と相互に悪影響を及ぼし合う代表的な病気です。

血糖値が高いと、細菌に対する抵抗力が弱まり、歯周病が重症化・進行しやすくなります。

また、歯周病の炎症が糖尿病の悪化につながることも分かっています。

・免疫反応・遺伝: 人によっては、細菌の毒素に対する体の反応(免疫反応)が過剰に起こり、わずかなプラークでも骨の破壊が激しく進んでしまうことがあります。

これは遺伝的な体質も関係すると言われています。

・年齢・性別: 加齢とともに歯周病になるリスクは高まります。

また、女性ホルモンの変化がある妊娠期や更年期などは、歯ぐきが炎症を起こしやすくなる傾向があります。

歯周病が進む意外な原因、過剰な力が歯にかかる「咬合性外傷」

歯周病は基本的に細菌(プラーク)によって引き起こされる病気ですが、かみ合わせのバランスの悪さや、過度な力が加わることで、病気の進行が加速することがあります。

この咬む力による過剰なダメージを咬合性外傷(こうごうせいがいしょう)と呼びます。

咬合性外傷とは、歯にかかる力が強すぎたり、バランスが悪かったりすることで、歯を支える歯ぐきや骨が損傷を受ける状態を指します。

これは、主に以下の二つのパターンに分けられます。

健康な歯のまわりの組織への過剰な力=一次性咬合性外傷

歯周組織(歯ぐきや骨)自体は健康な状態にもかかわらず、特定の歯に生理的な許容範囲を超える非常に強い力が加わるときに起こります。

具体例としては

- 一部の歯だけが強く当たりすぎている(早期接触)

- 歯ぎしりや食いしばり(ブラキシズム)

- 高さが合っていない被せ物や詰め物がある

これによって過剰な力が歯の周りの組織にダメージを与え、骨の吸収(歯槽骨の破壊)を早める原因となります。

通常の力でも歯の周りの組織が破壊される=二次性咬合性外傷

歯周病が進行し、歯を支える骨が少なくなっている状態の歯に対して、通常の噛む力が加わるだけでも起こります。

歯を支える骨が少ないため、通常の力であっても歯を支えきれず、歯が大きく揺らされます。

これにより、歯周組織へのダメージが加速し、歯周病の進行が一気に早まってしまいます。

歯への過剰な力が引き起こす問題

- 骨の破壊の加速: 炎症に加え、物理的な力が加わることで、歯周病の重症化を招きます。

- 歯の動揺: 力を受けた歯は支えを失い、さらに揺れが大きくなります。

- 治療の限界: プラーク(細菌)の除去を徹底しても、かみ合わせの問題が解決しなければ、歯周病の進行を止めるのが難しくなるケースがあります。

歯周病の治療と予防を徹底するためには、プラークコントロールに加え、歯ぎしりや不正なかみ合わせといった「力のコントロール」も非常に重要となります。

放置する危険性

「痛みがないから」「忙しいから」と歯周病を放置することは、実はとても危険です。

歯周病は一度かかると自然に治ることはなく、静かに進行し続け、最終的には歯を失うだけではありません。

全身の健康にまで深刻な影響を及ぼすことが、明らかになってきています。

歯周病による口内で最も大きなリスクは、自分の歯を失うことです。

初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、静かに病気は進んでいきます。

炎症が歯ぐきの奥まで達すると、歯を支える歯槽骨(歯を支えるあごの骨)が溶け始め、やがて歯はグラグラし、噛むと痛みを感じるようになります。

「歯科医院に来た時には、すでに抜くしか残されていなかった」――そんなケースは決して珍しくありません。

骨の大部分が失われてからでは、どんな治療をしても歯を残すことは難しくなります。

数年前に治療を始めたけれど、仕事や家庭の事情で途中でやめてしまった

実際に私が診てきた患者さんの中にも治療を中断して、再び来院されたときには、残念ながら抜歯しか選択肢がなくなっていることが少なくないのです。

歯周病は時間とともに確実に進む病気。

中断や放置は大切な歯の寿命を大きく縮めてしまいます。

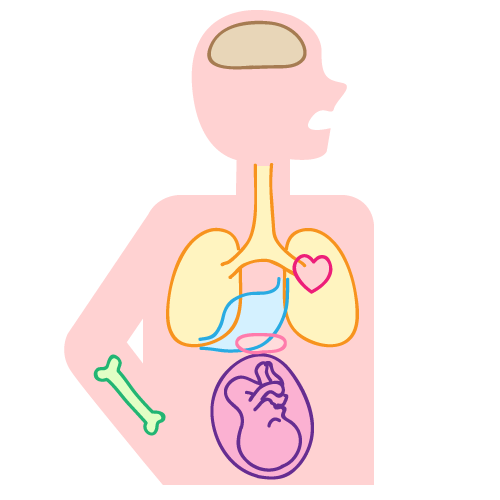

さらに、歯周病は口の中だけで終わる病気ではありません。

歯ぐきで起こった炎症から放出される物質や、歯周病菌そのものが血液に入り込み、全身をめぐることでさまざまな疾患に影響を及ぼすことがわかっています。

・糖尿病との関係

歯周病は糖尿病の合併症のひとつとも言われています。

歯周病が悪化すると血糖値をコントロールするインスリンの働きを邪魔し、糖尿病を悪化させます。

逆に糖尿病がコントロールできていないと、歯周病も治りにくくなるという“悪循環”に陥ります。

・心臓や血管への影響

歯周病菌や毒素が血管の壁に炎症を起こすことで動脈硬化を促進させ、脳卒中や心筋梗塞など命に関わる病気のリスクを高めます。

・誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)

特に高齢者では、歯周病菌を含んだ唾液や食べ物が誤って肺に入り、誤嚥性肺炎を起こすことがあります。

これは高齢者の健康寿命を大きく縮める原因の一つとされています。

このように、歯周病は「口だけの問題」ではなく、体全体の健康を左右する病気なのです。

歯周病は命に関わる病気のリスクを高めるだけでなく、毎日の生活の質にも深刻な影響を与えます。

・強い口臭

歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の溝)から出る膿や細菌の代謝物によって、強い口臭が発生します。

自分では気づきにくく家族から指摘を受けて自覚する人が多いのです。

・噛む力の低下

骨が溶けて歯がグラつけば、硬いものが噛めなくなります。

好きな食べ物が楽しめない、栄養が偏るといった問題が生じ、食事の満足度が下がるだけでなく、健康状態そのものにも影響します。

「食べる」「話す」「笑う」――これらの当たり前が失われると、日常生活は大きく制限されてしまいます。

歯周病は非常に身近で、患者さんの半数以上にみられる病気です。

しかし一度かかると自然に治ることはなく、放置すれば確実に進行します。

歯を失うリスクが高まる

自覚症状がないまま進行し、最終的に抜歯になることも多い。

全身の病気を悪化させる

糖尿病、心疾患、脳卒中、誤嚥性肺炎など命に関わる病気と関係がある。

生活の質を下げる

強い口臭や噛む力の低下により、食事・会話・人間関係に支障が出る。

大切な歯を守り、全身の健康を維持するためには「痛みがないから」「忙しいから」と先延ばしにせず、一刻も早く歯科医院で専門的なケアと適切な治療を受けることが大切です。

歯周病を軽く見ず、今のうちに行動することが、未来の自分の健康を守ることにつながります。

まとめ

歯周病を放置することの重大なリスク

歯周病は、自覚症状がないまま静かに進行し、気づいたときには取り返しのつかない事態を招きます。

歯の喪失と後悔: 歯を支える骨が溶ける病気であるため、放置は抜歯という結末に直結します。

「忙しいから」「痛くないから」と治療を中断・放置した期間にも病気は進行し続け、大切な歯を失ってしまいます。

全身疾患の悪化: 歯周病菌や炎症物質は血流に乗って全身を巡り、糖尿病の悪化、心筋梗塞・脳卒中といった命に関わる血管系の病気のリスクを高めます。

お口の中だけの問題ではないのです。

生活の質の低下: 強い口臭の発生、歯がグラつくことによる噛む力の低下は、食事の楽しみや会話、人間関係にまで深刻な影響を与えます。

歯周病は、自覚症状がないまま静かに進行し、気づいたときには取り返しのつかない事態を招きます。

歯の喪失と後悔: 歯を支える骨が溶ける病気であるため、放置は抜歯という結末に直結します。「忙しいから」「痛くないから」と治療を中断・放置した期間にも病気は進行し続け、大切な歯を失ってしまいます。

全身疾患の悪化: 歯周病菌や炎症物質は血流に乗って全身を巡り、糖尿病の悪化、心筋梗塞・脳卒中といった命に関わる血管系の病気のリスクを高めます。お口の中だけの問題ではないのです。

生活の質の低下(QOLの喪失): 強い口臭の発生、歯がグラつくことによる噛む力の低下は、食事の楽しみや会話、人間関係にまで深刻な影響を与えます。

厚生労働省の調査からもわかるように、歯周病はもはや「誰かの病気」ではなく、国民の半数近くが抱える非常に身近な問題です。

歯周病は、早期治療と継続的なケアなしに自然に治ることはありません。

「まだ大丈夫だろう」という油断は禁物です。

大切な歯を守り、健康な体を維持するためにも、この記事を読んだ今、ぜひ以下の行動を起こしてください。

・最後に歯科医院を受診したのがいつか思い出せない方

・歯磨きをすると出血することがある方

・ 歯周病と診断されたまま治療を中断してしまっている方

手遅れになる前に、専門家による検査と適切な治療を始めることが、未来のあなたの健康寿命と豊かな食生活を守る最も確実な一歩となります。

後悔しないために、今できることから始めてみませんか?

コメント